Salzburg/Osterfestspiele: Tannhäuser - 5. April 2023

Große Bilder vor Operndramatik

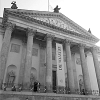

Das Große Festspielhaus

Herbert von Karajan, bekanntlich Gründer der Osterfestspiele Salzburg, hatte dort als einzige Oper bzw. Musikdrama von Richard Wagner nie den „Tannhäuser“ gespielt. Er blieb, wie Wagner am Schluss seines Lebens sagte, Salzburg noch den „Tannhäuser“ schuldig. Bei Wagner war es freilich die ganze Welt, obwohl diese, zumindest die Opernwelt, mit einem solch genialen universalen Kunstwerk und operistischen Weitwurf selbst in den vom Komponisten am Ende vollendeten verschiedenen Fassungen sehr gut leben kann. So war es nun am neuen Intendanten der Osterfestspiele Salzburg, Nikolaus Bachler, im Rahmen seiner postulierten neuen Festspiel-Politik, jeweils wechselnde Orchester zu Ostern an die Salzach zu rufen, die romantische Oper „Tannhäuser“ hier zum ersten Mal zu bringen, und zwar mit dem Gewandhausorchster Leipzig unter der Leitung ihres Chefdirigenten Andris Nelsons. Ganz anders als bisher Usus zu dieser Zeit an diesem Ort gab es aber keine Neuinszenierung. Bachler holte die 2017 an seiner vorherigen Wirkungsstätte, der Bayerischen Staatsoper München, in der Regie von Romeo Castellucci herausgekommene und durchaus kritisch beurteilte Produktion herüber. Insofern fand also mit der Oper diesmal keine Erneuerung statt, die Bachler in einem abschließenden ORF-Interview für ein solches Festival postulierte. Dafür gab es in 17 Aufführungen, die insgesamt zu etwa 84 Prozent ausgelastet waren, aber auch viel ganz Neues, wie Tanz und Wagner mit elektronischer Musik.

Ouverture

Eine ganz persönliche Neuerung fand dann aber auch in diesem sechs Jahre alten „Tannhäuser“ statt, und darauf war natürlich das Salzburger Publikum gespannt, das wohl nicht zuletzt deshalb für drei ausverkaufte Vorstellungen sorgte. Jonas Kaufmann debutierte als Tannhäuser und hat damit nun all die Wagner-Rollen, die ihm am meisten liegen sollten, den Stolzing, Lohengrin, Parsifal, Siegmund, Tristan – mit einem beeindruckenden Debut im Juli 2021 ebenfalls an der Bayerischen Staatsoper München – mit dem Tannhäuser komplettiert. Ob er sich wie jüngst Klaus Florian Vogt – er in Zürich sehr erfolgreich – noch auf das glatte Eis des Siegfried wagt, bleibt abzuwarten. Kaufmann ist nach seiner zunächst und weiterhin insbesondere im italienischen und französischen Fach zu Hause befindlichen Stimme also nun voll in den Wagner-Gesang eingestiegen. Seine performance als Tannhäuser in Salzburg konnte nicht nur die Wagner-Liebhaber voll zufrieden stellen sondern begeisterte jeden, der sich etwas mit dieser spannenden Figur Wagners, die wohl auch ein gewisses Maß an Autobiographischem enthält, auseinandergesetzt hat. Wenn auch der Beginn vokal noch etwas zögerlich war, wohl auch aufgrund der Zumutungen der Regie und des Bühnenbildes im Venusberg, so entwickelte Kaufmann ein aussagestarkes Rollenprofil mit stets passender Mimik und seinem abgedunkelten kraftvoll kernigen Tenor, der sich gerade für Rollen wie den innerlich zerrissenen Tannhäuser und den Siegmund eignet.

Venus in den Fleischbergen...

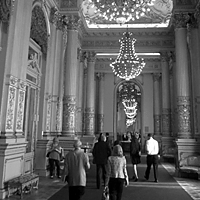

Nikolaus Bachler wäre aber nicht Intendant der Osterfestspiele, wenn an diesem Abend nicht noch andere Gesangsstars auf der Riesenbühne des Großen Festspielhauses gestanden hätten.

Elīna Garanca war als Venus angesetzt, musste aber absagen, sodass Emma Bell zum Einsatz kam mit einem ebenfalls kraftvollen und leicht depressiv klingenden Mezzo, der sich aber gut mit ihrer misslichen Lage gerade in den immobil machenden Fleischbergen des Venusbergs vereinbaren ließ. Marlis Petersen ist vom Namen her immer eine große Sängerin und Rolleninterpretin. Man denke nur an ihre Medea und Salome unter einigen anderen. Allein, für die Elisabeth erschien sie nicht ganz in ihrem Stimmfach zu sein. Zwar sehr gut im darstellerischen Ausdruck und in der Diktion wirkte sie vom Stimmvolumen nicht ganz auf Augenhöhe mit ihrem Partner Kaufmann, etwas zu leicht. Unmöglich wirkte ihr Gewand, auf dessen Vorderseite in hellem Rosa eine nackte Frau aufgemalt war, wenig überzeugend.

Tannhäuser im Venusberg

Auch Christian Gerhaher ist ein großer Name. Sein Wolfram war aber allzu sehr im Liedgesang verhaftet – dabei gesanglich natürlich unglaublich schön – als dass er das dramatisch Opernhafte hätte überzeugend verwirklichen können. Dies machte sich besonders im 3. Akt bei der Romerzählung Kaufmanns bemerkbar, die dieser mit starkem Ausdruck und enormer emotionaler Intensität vortrug. Da wirkte Gerhaher einfach zu sehr neben der Szene, wofür wiederum aber auch die Regie bis zu einem gewissen Grade verantwortlich war. Genau diese opernspezifische Intensität brachte der Edel-Bass Georg Zeppenfeld als Landgraf Hermann einmal mehr auf die Bühne. Er ist sicher einer der derzeit vier besten Bässe im Wagner-Fach! Aber auch in den kleineren Rollen war viel Wohlklang zu hören, wie bei Sebastian Kohlhepp als Walther von der Vogelweide, Edwin Crossley-Mercer als Biterolf, Dean Power als Heinrich der Schreiber, Alexander Köpeczi als Reinmar von Zweter sowie von Emily Pogorelic als junger Hirt.

Tannhäuser mit Elisabeth im 2. Akt

Sie alle hatten in dieser Inszenierung von Romeo Castellucci, dessen Brüsseler „Parsifal“ und Salzburger „Salome“ ich mit großer Bewunderung erlebte – da dramaturgisch und der Werkaussage entsprechend nachvollziehbar dennoch sehr phantasievoll inszeniert – leider eher nur Nebenrollen, die manchmal gar die Dimensionen des Statistentums streiften. Castellucci, der auch für die Bühne, die Kostüme und das Licht verantwortlich zeichnete, wollte offenbar einen bildhaften „Tannhäuser“, der seine viel komplexere und facettenreichere Interpretation der Figur in vornehmlich optische Wahrnehmung umsetzen sollte. Er wollte der „Falle des Dualismus, dem Schwarz-Weiß, entgehen“, wie er in einem – einmal nicht durchgegenderten – Interview mit Pietro Bianchi erklärt.

Wolfram im 2. Akt

Dabei bietet doch die duale Problematik des Tannhäuser schon an sich reichlich Stoff für eine interessante und vor allem – auch ohne Lektüre eines solchen Aufsatzes – nachvollziehbare Gestaltung des Stücks. Immerhin reichte diese schon Richard Wagner, den „Tannhäuser“ zu konzipieren… Nein, für Castellucci, der damit die Regie zum absoluten Primat der Inszenierung erhebt, wie es ja im Wagnerschen Regietheater allgemein üblich wurde, ist Tannhäuser „selbst der Bereich, der ausbleibt“. Er befinde ich immer am falschen Ort und im falschen Moment und gehöre zu keinem Ort. Und deshalb erlebe er einen Kollaps. Statt an der Polarität der beiden Frauen und dem, für das sie stehen, zu scheitern, führe Tannhäuser „einen Einzelkampf gegen die Person, als die er sich selbst erkennt.“ Und das macht das Ganze dann noch viel komplexer und mit dem, was auf der Bühne zu sehen und nicht zu sehen ist, noch schwerer verständlich.

Die Jagd...

Parallel dazu legt Castellucci aber noch ein weiteres Thema szenenbeherrschend auf, welches eigentlich im „Tannhäuser“ gar keine große Rolle spielt, und zwar die Jagd. Er leitet es aus der Jagdgesellschaft um Landgraf Hermann ab, die im 1. Akt bekanntlich jagend durch die Wälder zieht, bisweilen auch einen Hirschen mit sich herumschleppend, und nun unvermutet auf Tannhäuser stößt. Für Castellucci sind sie aber permanent auf der Jagd, nicht nur nach Wild, sondern nach Frauen, Sex, Andersgläubigen, die sie internalisieren wollen, und Ähnlichem. So fangen sie auch Tannhäuser ein, dem zum Abgang im Finale des 1. Akts ein blutverschmiertes Fell eines bereits gehäuteten Beutetieres auf den Rücken gehängt wird, sodass er seinen nunmehrigen Status als „Beutetier“ nicht erkennen kann.

Landgraf Hermann mit Tannhäuser

Das Jagdthema beginnt aber schon während der Ouverture mit Pfeil und Bogen als ihren wesentlichen Symbolen, ohne dass man es mit der vom Regisseur postulierten Bedeutung für die „Tannhäuser“-Problematik ohne Lesen des Programmheftes hätte assoziieren können. Da sind zunächst etwa sechs und am Ende bis fast 30 barbusige Amazonen, obwohl – Gott sei Dank – mit naturbelassener Oberweite, zu beobachten, die immer wieder erst auf ein Auge und später auf ein Ohr im Hintergrund zielen. Dabei hätte sich dem Venusberg-Belesenen hier doch eher eine Vulva angeboten. Nein es sollte Jagd sein, stilisierte Jagd auf Tannhäuser…

Elisabeth mit den Pilgerfüßen

Wie so oft bei Castellucci schien hier aber eher seine große Liebe für Bilder durchzudringen, wie man sie oft bei Maler-Regisseuren wie Achim Freyer oder Federico Tiezzi und anderen gewohnt ist. Bei ihnen kann um des tatsächlich oder vermeintlich ästhetisch intensiveren Eindrucks solcher großformatiger Bilder willen das dramaturgische Geschehen der Oper bisweilen ins Hintertreffen geraten. In Castellucci „Tannhäuser“ wurde dies in mehreren zentralen Szenen deutlich. So steigt Tannhäuser durch einen Ausschnitt in der Hinterwand in den Venusberg, der einer schlanken Frau nachempfunden ist, also einer Frau, die gar nicht da ist, also void. Dann muss er sich durch öffnungslose bewegliche Fleischberge unter der darin fixierten Venus durcharbeiten. Sie sollen vermeintlich spektakulär begründen, warum Tannhäusers erste Worte „Zu viel! Zu viel! O, dass ich nun erwachte!“ lauten. Dabei muss es, um zu einem solchen Gemütszustand zu kommen, doch gar nicht erst zu solch ekelhaften Bildern kommen. Man lese nur einmal Wagners Regieanweisungen des Venusbergs in der Pariser Fassung. Sättigung kann sich auf diesem Gebiete auch trotz weiter vorhandener Schönheit und entsprechenden Reizen einstellen – übrigens auch ohne Regieanweisungen.

Die Romerzählung mit Pathologiestunde...

Im 2. Akt beherrschen sich endlos bewegende bühnenhohe weiße Textilvorhänge das Geschehen, hinter denen man sich verpasst, verstecken kann, oder vor denen man einfach ohne jede Personenregie nur herum steht. Auch hier steht das Bildliche im Vordergrund, vor dem die Protagonisten, so wie Wolfram einmal, fast wie Zwerge wirken. Die fragwürdigste Optik bekommt man allerdings im 3. Akt serviert, als man Zeuge einer Pathologie-Stunde des Verfalls der Körper von Tannhäuser und Elisabeth wird, wobei im Hintergrund unablässig eine Schriftzug läuft, der die Zeit einer hundertstel Sekunde in Milliarden Jahre hochrechnet… Siebenmal werden während der so eindrucksvollen Romerzählung Jonas Kaufmanns die ständig weiter verwesten Leichen der beiden Protagonisten aufgebahrt, bis am Ende – das vielleicht einzige sinnvolle Bild – beide ihre finale Asche gemeinsam auf einen Haufen geleiten lassen. Eine virtuelle Vereinigung im Tode, wenn auch erst nach so vielen Jahren…

Andris Nelsons mit dem Gewandhausorchester

Ein wesentliches Problem solcher Bildhaftigkeit ist ihre ständige und bisweilen zu intensive Ablenkung von der Musik. So ertappt man sich im Vorspiel bei der Beobachtung, wieviele Pfeile der jungen Damen nicht stecken bleiben oder das Ziel ganz verfehlen, wundert sich im 2. Akt, was die vielen abgeschnittenen Füße sollen, die immer wieder anders gruppiert herumliegen, aber auch was einige Elemente der Choreografie von Cindy van Acker sollen, wenn man von den Tänzern minutenlang nur auf und niedergehende Hinterteile sieht. Und dann die Störung der Romerzählung durch die Pathologiestunde im 3. Akt. Wieviel aussagekräftiger und wirkmächtiger hat doch einst Götz Friedrich den „Tannhäuser“ in Bayreuth inszeniert! Und damals erschloss sich sein Regiekonzept in wundersamer Weise jedem, der mit dem Thema der Dualität des „Tannhäuser“ vertraut war, welches zwar Wagner nicht aber Castellucci für seine Interpretation ausreichte.

Schlussapplaus

Für Andris Nelsons mit seinem Gewandhausorchester war es ein Herzensansliegen, den „Tannhäuser“ hier in Salzburg zum ersten Mal ganz zu dirigieren und gleich noch zum ersten Mal bei den Osterfestspielen. Er wählte eher getragene, manchmal gar gedehnte Tempi, die eigentlich ganz gut zu der zeitweise aufgrund ihrer Bildhaftigkeit oratorienhaft oder fast statisch wirkenden Inszenierung passten. Vielleicht wäre der Orchesterklang etwas tiefgründiger gewesen, hätte man das Ensemble tiefer in den Graben gesetzt, wie es die meisten Häuser gerade bei Wagner gern machen. Orchester spielte jedenfalls mit ausgezeichneter Klarheit, Transparenz und Qualität in den einzelnen Gruppen. Ausgezeichnet sang der Tschechische Philharmonische Chor Brünn in der Einstudierung von Michael Dvorák. Interessant ist, was Nelsons gerade angesichts dieser Inszenierung im Programmheft zur Musik des „Tannhäuser“ sagt. Man solle der großartigen Musik Richard Wagners trauen, die eine Wirkung entfaltet, die alles hinter sich lässt, was in Worten, Symbolen, Bildern oder Aktionen auf einer Bühne darstellbar wäre. „Das Werk selbst steht über jeder Realisierung“. Sic!

Fotos: Monika Rittershaus 2-11; K. Billand 1, 12

Klaus Billand