SALZBURG/Festspiele: "L'Incoronazione di Poppea" - Premiere 12. August 2018

Neue und ungewohnte Sicht auf ein altes Werk…

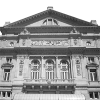

Nerone und Poppea

Seit der Premiere von Claudio Monteverdis Oper „L’incoronazione di Poppea“, die mit ihrer Entstehung 1642/43 fast so alt ist wie die Kunstgattung selbst, gibt es hier in Salzburg erhitzte Diskussionen unter den Kritikern und ihren Freunden, die ja auch schon einiges gesehen haben, aber auch ganz unterschiedliche Sichtweisen in den Zeitungen. Ein wesentlicher Punkt scheint dabei zu sein, dass manche hier die Oper vermissen, angesichts einer zeitweise durchaus dominierenden Tanzperformance, die der Regisseur, der eigentlich gar keiner ist, Jan Lauwers, in das Stück hinein inszeniert hat. Seit 15 Jahren arbeitet er bereits mit der Dramaturgin Elke Janssens zusammen. Die Diskussion um die Salzburger Inszenierung der „Poppea“ erinnert mich etwas an jene zu Christoph Schlingensiefs Wirken am Grünen Hügel in Bayreuth mit seinem „Parsifal“ 2004, der ebenfalls viel Unmut, aber auch große Bewunderung hervor rief.

Ottavia

Was ist hier wie dort geschehen? Es ist das umgesetzt worden, was im Sinne des für Salzburg ungewohnt innovativ agierenden Intendanten der Festspiele, Markus Hinterhäuser, genau zum bereits in der „Salome“ und der „Pique Dame“ realisierten Thema der diesjährigen Festspiele passt: Neben Altbekanntem soll auch eine neue Sicht auf Altbekanntes zu erleben und durchaus auch zu diskutieren sein. Dass Lauwers gar kein Opernregisseur ist, steht selbst im Programmheft, auch wenn es dessen gar nicht bedurft hätte. Es ist gleich zu Beginn der „Poppea“ schon festzustellen. Er hat auch bisher auch noch gar keine Oper inszeniert, wollte auch gar keine inszenieren, aber das bedeutet ja heutzutage – leider – nichts mehr. Lauwers ist ein Performance-Künstler, kein Regisseur im klassischen Sinne, wie es eben auch Christoph Schlingensief war, der die Szene etwas aufgemischt hat und ihr seither sehr fehlt, wenn man an einige seiner großartigen, hintergründig aktuellen und sehr assoziationsreichen Arbeiten denkt. Lauwers zeichnet also nicht nur für die Regie, sondern auch für Bühnenbild, Videoprojektionen und Choreografie verantwortlich.

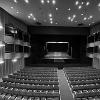

Die Bühne mit den Musikern

Er legt besondere Betonung auf letztere, obwohl er sich für keinen Choreographen hält, auch wenn er mit Performern und Tänzern arbeitet. Mit diesem Schwerpunkt versucht er – wie es zumindest auf mich gewirkt hat – im Sinne eines weit über die Kunstform Oper hinaus gehenden Performance-Gesamtkunstwerks eine Zusammenführung der schönen und bildenden Künste in seiner Sicht der „Poppea“ zu erreichen. Und das meines Erachtens durchaus mit Erfolg, wobei es auf der einen Seite Abstriche zu machen gilt, auf der anderen aber durchaus sogar mehr hätte sein können. Es ist ihm durchaus gelungen, immer, wie er sagt „ganz neue Momente zu kreieren und eine andere Atmosphäre auf die Bühne zu bringen.“ Und dabei sollen sogar die Sänger ihre eigenen Wege auf der Bühne gehen, eben wie es gerade ihren Gefühlen entspricht. Kunst und Schönheit sollen „als Waffe gegen die Grausamkeit der Menschheit dienen.“

Poppeas Schlaf wird geschützt und der Mord so verhindert

Es beginnt schon mit dem Bühnenboden, der mit einer bis in die Bühnentiefe zu sehenden Anhebung mit einer Unzahl nackter menschlicher Körper im Malstil der Renaissance und des Barock, der Entstehungszeit des Werkes, bedeckt ist, also bereits eine erotische „Grundlage“ für das einzig auf erotischen Genuss ausgerichtete grausame Geschehen um Nerone und Poppea bildet. Sofort geht es auf zwei Video-Screens heftig los, denn den lustvollen Blicken Nerones mit angedeuteter Kaiserkrone auf dem einen stehen die unmissverständlichen Andeutungen einer lasziven Poppea zu Lustgewinn durch Fellatio komplementär „entgegen“.

Poppea und die Performer

Im Hintergrund gewahrt man durch eine Scheinwerfer-Phalanx bereits das ungestüme Agieren der BODHI PROJECT & SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance, einer jungen Performer- und Tanzgruppe, die mit einer führenden Rolle der Solotänzerin Sarah Lutz (Needcompany) ständig für tänzerische, aber auch assoziativ erotische Gymnastik-Übungen sorgt. Damit bricht Lauwers die wie bei manchen Barock-Opern doch etwas karge wie langatmige Handlung der Oper auf und reichert sie mit lebendigen Bildern an, die meist in Einklang mit der jeweiligen Aussage des Gesungenen stehen. Sofort kommt einem der Spruch des Tanzmeisters in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss in den Sinn: „Die Oper enthält Längen, leiser, gefährliche Längen. Man lässt sie weg. Diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede Situation.“ Nur ein Beispiel: Auf einmal steht der Tod mitten unter den Protagonisten, unmerklich aus dem Hintergrund nach vorn tretend. Dass seine Maske aber mehr an Nelson Mandela als an den Tod erinnert, ist verwirrend. Warum nicht gleich ein Totenschädel aus Gummi?!? Hinzu kommt noch eine weitere Akzentuierung mit der weitgehend fantasievollen Kostümgestaltung durch Lemm&Barkey und dem ebenfalls handlungskonformen Lichtdesign von Ken Hioco.

Nerone und Poppea sind am Ziel...

Bei manchen Ideen und Umsetzungen von Lauwers gibt es aber bisweilen auch erhebliche Defizite. So ist der/die permanent sich im Kreise drehende Tänzer/in in der Bühnenmitte für den größten Teil des Publikums unvermittelbar und wohl entbehrlich. Außerdem muss er/sie ständig abgelöst werden, was der Idee der unendlichen Bewegung widerspricht. Der repetitive Charakter dieser Drehungen passe laut Lauwers hervorragend zur Musik und sei der Ritornell-Musik sehr ähnlich. Dass manche Tänzer in geradezu Erotik tötenden halblangen Schlafanzughosen auftreten, enttäuscht wie auch andere Zahmheiten in der tänzerischen und gymnastischen Darstellung erotischer Assoziationen die zu Beginn möglicherweise entstandenen Erwartungen. Wieland Wagner – man denke nur an sein Venus-Bacchanal in Bayreuth – hätte das anders und sicher besser gemacht. Dass einige der Tänzerinnen relativ bekleidungsfrei auftreten, kann den zeitweisen Eindruck fehlenden Wagnisses oder doch zu großer Biederkeit kaum kompensieren. Was hat man da bei Olivier Pys „Tannhäuser“ in Genf 2005 nicht alles erleben können! Auch wird die Rolle der drei Göttinnen der Tugend und des Glücks sowie des intervenierenden Amors missverständlich gezeigt. Denn zu den überaus fesch in Schwarz kostümierten agilen Damen, die damit für den Betrachter die Stärke dieser Tugenden dokumentieren, kommen mit ihnen auf Krücken balancierende Jünglinge daher, die wohl den fragilen Zustand der drei symbolisieren sollen – ein glatter Widerspruch und damit eine dramaturgische Fehlleistung. Auch erinnert das unordentliche Herumliegen der Kleidungsstücke und Handtücher auf einer Stuhlreihe hinten am Bühnenrand, die als Ausgangsbasis für die Tanz- und Gymnastikdarbietungen dient, ernüchternd eher an die Umkleidekabine eines Wellness-Clubs. Dass man, um die vorübergehend tot zu Boden gesunkenen weitgehend nackten Leiber der Tänzer, die somit allerdings thematisch eingängig mit dem Bühnenboden harmonieren, mit Ketchup beträufelt, um Blut vorzutäuschen, gehört ebenso in die Rubrik der Entbehrlichkeiten einer ohnehin bisweilen allzu lebhaften und detailverliebten Ästhetik. Weniger wäre hier mal wieder mehr gewesen. Der zum Schutz des Schlafes von Poppea fantasievoll aufgebaute Berg von Menschenleibern gerät jedoch zu einem der stärksten Bilder des Abends.

Die Musiker

Mit William Christie, wohl so etwas wie dem Doyen der Barockmusik, kehrte ein überaus erfahrener Monteverdi-Dirigent zu den Salzburger Festspielen zurück, für den diese Musik „die schönste Musik der Welt“ ist. Er hält die „Poppea“, wie er in einem Künstlergespräch im Schüttkasten sagte, für das brutalste Stück, das je geschrieben wurde. Und ganz im Sinne des auf weitgehender Gestaltungsfreiheit der Künstler basierenden Regie/Performance-Konzepts Lauwers‘ überlässt Christie den Sängern die Regie und gibt kaum Einsätze, ja dirigiert fast gar nicht. Es ist interessant zu sehen, wie sich daraus ein hoher Grad an Integration zwischen Bühnengeschehen und dem fast auf gleicher Höhe in zwei Boxen davor sitzenden Orchester ergibt, mit dem die Sänger bisweilen auch direkt korrespondieren. Auch hier ist musikalisch einiges der jeweiligen Situation überlassen und vermittelt dadurch hohe Authentizität. Les Arts Florissants sitzen mit nur 14 Musikern in den beiden Boxen, hier und da orientiert von Christie am Cembalo. Das Orchester setzt sich aus Violine, Blockflöte, Kornett, Basso continuo, Violoncello, Viola da Gamba, Lira da Gamba, Kontrabass, Dulzian, Harfe, Laute, Theorbe, Cembalo und Orgel zusammen. Christie interessiert vor allem der menschliche, der emotionale Aspekt bei Monteverdi. Man merkt dabei, wie wichtig ihm die Rolle am Cembalo ist, die er immer schon für das Herz des Barockorchesters hielt. „Wer am Cembalo saß, der dirigierte auch. Bach und Händel dirigierten vom Cembalo oder von der Orgel aus; in allen Leipziger Werken, überall war das Cembalo da.“ Hier aber nutzt Christie diese Vorrangstellung kaum, lässt durch wenige Andeutungen in einem wie für die Bühne auch für das Orchester geltenden demokratischen Sinne den Musikern breiten Gestaltungsspielraum. Und das funktionierte bei dieser „Poppea“ blendend, in der das Orchester auch optisch Teil der Inszenierung ist. Seneca sitzt sogar von Beginn an gleich hinter Christie und tritt erst zu seinem Auftritt aus dem Orchester hervor.

William Christie und die Künstler

Das Sängerensemble hielt mühelos das große Versprechen, was die Musik Monteverdis und ihre Interpretation durch Les Arts Florissants vorgibt. Sonya Yoncheva ist eine attraktive, jederzeit um ihre Ziele voll bewusste Poppea mit einem leuchtenden und ebenso höhensicheren wie ausdrucksstarken Sopran. Die amerikanischen Mezzosopranistin Kate Lindsay ist ihr als Nerone stimmlich und optisch der ideale Partner (also als Hosenrolle) zumal die Sängerin im Vergleich zur Yoncheva durchaus gewisse männliche Züge zu Schau stellt. Stimmlich kann auch sie wie Yoncheva mit einem fast vibrato-freien Stimmklang überzeugen, der natürlich dieser reinen Musik sehr entgegen kommt. Die französische Mezzosopranistin Stéphanie d’Oustrac singt die Ottavia mit starkem Aplomb und Wohlklang auch in den dramatischen Passagen der Rolle. Hinzu kommt eine einnehmende Darstellung. Der Italiener Carlo Vistoli gibt den Ottone mit einem klangvollen Countertenor und dezidiert männlichem Timbre, sodass er ein exzellenter Partner für Ottavia ist. Renato Dolcini verkörpert den Seneca mit Würde und einem gut geführten Bariton, der vielleicht noch ein etwas größeres Volumen in dieser Partie hätte brauchen können. Ana Quintans als Virtù (und später Drusilla), Tamara Banjesevic als Fortuna (und Damigella), sowie Lea Desandre als Amore (und Valletto) sangen ihre Partien eindrucksvoll und brachten die Dissonanzen darüber, wer mehr Macht über die Menschen habe, auch schauspielerisch eindrucksvoll zur Geltung. Köstliche Komödiantik brachten Dominique Visse als Arnalta und Marcel Beekman als Nutrice in die Szene. Claire Debono, Alessandro Fisher, David Webb, Padraic Rowan und Virgile Ancely rundeten das festspielreife Ensemble in den Nebenrollen ab. Starker Applaus für die Sänger und William Christie mit dem Orchester, sowie zahlenmäßig insignifikante Buhrufe für Jan Lauwers. Diese „Poppea“ sollte man gesehen haben!

Fotos: Salzburger Festspiele/ Maarten Vanden Abeele; letztes: Marco Borrelli

Klaus Billand