Karlsruhe: Turandot - Premiere - 25. Januar 2020

Medientechnologie bremst die Oper aus

Das Badische Staatstheater Karlsruhe kam nun mit einer optisch beachtlichen „Turandot“- Produktion heraus, die schon das Licht der Welt im Rahmen einer Koproduktion mit dem Teatro Massimo Palermo (Januar 2019) erblickte und an der auch das Teatro Comunale di Bologna beteiligt ist. Vor der Premiere lud das Staatstheater zusammen mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe-ZKM Medienkünstler und Theatermacher zu einem Oper- und Medienkunst-Symposium ein, als weiteren Beitrag in seiner Reihe „Oper und Medienkunst“. Das Symposium ging der Frage nach, wie die Oper mit den heute verfügbaren digitalen Technologien in 50 Jahren aussehen könnte. Nur in 50?!

So stand die „Turandot“- Inszenierung, vom italienischen Regisseur Fabio Cherstich in Zusammenarbeit mit dem russischen Videokunstkollektiv AES&F (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky + Vladimir Fridkes) inszeniert, auch ganz im Zeichen dieser Technologien, zu denen am ZKM fleißig geforscht wird. Vor Jahren erlebte ich bei der Münchner Biennale unter ihrem damaligen Intendanten Peter Ruzicka ein interessantes Projekt des ZKM.

Mit vornehmlich visuellen Mitteln auf einem dreiflächigen Bildschirm hinter der Bühne (etwa wie ein mittelalterlicher Klappaltar) und der Lichtregie von Marco Giusti versucht das Regieteam, mit der Bebilderung der Vergangenheit, die Turandot zu ihrem furchtbaren Gelübde gebracht hat und weshalb sie permanent „Rache an allen Heiratswilligen“ nimmt, die Auflösung dieses Traumas durch ihr Erkennen der Zuneigung Calafs zu zeigen. Auch das bis dahin manipulierte Volk wird dabei erstmalig zur Empfindung von Gefühlen wie Empathie und Güte fähig. Am Ende wird statt der Bedrängung des weiblichen Geschlechts durch den Mann in der weit zurückliegenden Vergangenheit (und das Regieteam meint wohl auch in der Gegenwart…) ein utopisches Bild von Harmonie und Liebe auf Lotus- und allen anderen möglichen Blumen Postuliert: Frauen mit Männern, deren abgeschnittene Köpfe noch kurz zuvor auf Blüten über die Leinwand schwebten, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und alle miteinander. Wer weiß schon, ob das in überschaubarer Ferne als Normalität noch Utopie ist – wahrscheinlich nicht, eigentlich ja schon heute nicht…

Nach starkem poetischem und surrealistischem Beginn, vor allem mit faszinierenden Bildern einer futuristischen chinesischen Großstadt mit unzähligen unaufhaltsam kreisenden Flugobjekten bei Tag und Nacht – es könnte wegen des Meeres im Hintergrund Shanghai sein, und deshalb nicht Peking, wie im Programmheft spekuliert wird – die sich aber eng an „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahre 1927 anlehnen und einige Bezüge aus der architektonischen Ästhetik der Londoner City aufweisen, wird immer mehr deutlich, dass vor der überbordenden und sich ständig bewegenden Bilderflut das eigentliche Operngeschehen zu kurz kommt, ja bisweilen verloren geht. Der Bilderwirbel dringt sogar in einen imposanten blutroten Riesendrachen ein, der durch die Lüfte und einmal sogar durch das All kurvt. Er beherbergt in seinem Innern die – wie sollte es anders sein – nur mit Unterhosen bekleideten Opfer Turandots in allen möglichen Verrenkungen und Malträtierungen durch geschlechtslos wirkende chinesische quallen- oder tintenfischartige Frauenkonstruktionen ausgesetzt. Später kommen die acht Männer auf dem Fließband in eine Art chop-off Maschine. Ihre Hälse sind so sauber abgeschnitten wie der Hinterbeinschinken beim Metzgermeister…

Trotz aller immer wieder beeindruckenden Bilder, aber ohne entsprechend angereicherte Personenregie „am Boden“ (AES&F machte mit dieser „Turandot“ seine erste Musiktheater-Produktion überhaupt) gleitet das Ganze im 3. Akt in Edelkitsch ab, der seinen Höhepunkt im Finale mit einem sich auf und ab wiegenden chinesischen Riesenbaby findet, schon jetzt viel zu dick und aufgeplustert, mit den früheren Opfern, sei es Mann oder Frau, in Miniatur zärtlich gestikulierend auf seinen Armen und Beinen sitzend. Auch wenn das, wie die dann noch auftretende Miezekatze, parodistisch gemeint sein sollte, so kam es in Bezug auf die Oper „Turandot“ nicht recht rüber. Was so oft passiert, wenn ein Regisseur eine gute Idee hat, he gets carried away with it. Man spielt dasselbe bis zu Abwinken, obwohl eine sparsamere Dosierung fast immer mehr wäre, vor allem dramaturgisch, wo hier einiges verpasst wurde, was man durchaus hätte machen können. So wäre auch eine intensivere Kongruenz der Bilderwelt in Einklang mit dem eigentlichen Operngeschehen „am Boden“ wünschenswert gewesen. Es stellte sich zumindest für mich stärker noch als sonst derzeit einmal mehr die Frage, wieweit das Medium Film und Video in der Oper überhaupt gehen kann und sollte…

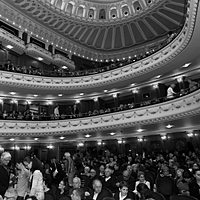

Elena Mikhailenko a.G. sang eine statische Turandot mit kräftiger Stimme, aber angestrengter Höhe und geringster Wortdeutlichkeit. Sie blieb gegen den charismatischen Rodrigo Porras Garulo blass, offenbar ein Publikumsliebling, und das durchaus zu Recht, denn er spielte und sang den Calaf intensiv, emphatisch, mit guter Mimik und einem Tenor, der manchmal eher ins Wagnerfach zu weisen schien als den letzten Forderungen italienischer Gesangskunst und Farbgebung sowie Italianità zu entsprechen. Sehr steigern konnte sich über den Abend die junge Agnieszka Tomaszewska als Liù, die mit ihrer finalen Arie die Herzen aufgingen ließ. Unter den drei Ministern ragte Vazgen Gazaryan als Ping heraus. Vazgen Gazaryan war ein sonorer Timur, Ks. Klaus Schneider ein guter Pang und Matthias Wohlbrecht ein Pong, der ihm mehr lag als der kürzlich hier gesungene Max. Ks. Johannes Eidloth sang den Altoum, und Seung-Gi Jung bestach als klangvoll prägnanter Mandarin.

Der von Ulrich Wagner einstudierte Chor und Extrachor des Badisches Staatstheaters und der Cantus Juvenum Karlsruhe e.V. sangen außerordentlich gut und transparent. Sie bekamen zu Recht den meisten Applaus, neben Garulo. Johannes Willig dirigierte die Badische Staatskapelle mit außerordentlich viel Verve und für meinen Geschmack in einer Reihe von Momenten, insbesondere bei den großen Tableaus, zu laut. Pathos war offenbar angesagt.

Fotos: Falk von Traubenberg (die Bilder sprechen für sich)

Klaus Billand