WIEN: „Das Rheingold“ - 30. Mai 2014

Loge und Wotan

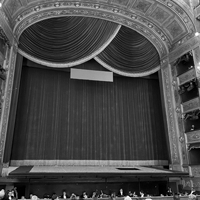

Ende Mai begann der erste von zwei Zyklen von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ in der Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf. Diesmal übertrug die Staatsoper die musikalische Leitung Jeffrey Tate, einem erfahrenen Wagner-Dirigenten, der seit langem in einem breiten Repertoire zu Hause ist, von Mozart über die französischen Opern bis zu Richard Strauss. Tate hatte seine Musiker-Karriere erst begonnen, nachdem er in Cambridge ein Medizinstudium abgeschlossen hatte und als Augen-Facharzt praktizierte. Seine erste intensivere Beschäftgung mit dem „Ring“ machte er als Assistent von Pierre Boulez beim sog. Jahrhundert-„Ring“ in Bayreuth 1976. Ich konnte ihn 2005 als Dirigent der „Walküre“ am Teatro San Carlo in Neapel erleben, als er dort Musikdirektor war. Tate dirigierte das „Rheingold“ mit äußerst ruhiger Hand und dezidiert exaktem Schlag. Diese Ruhe schien sich direkt auf die Musiker und die SängerInnen auf der Bühne zu übertragen. Erstere hatten viel Freiraum, ihre jeweiligen Parts voll auszumusizieren, womit sich immer wieder transparentes Hervortreten von Soloinstrumenten ergab. Dynamische Steigerungen setzte Tate mit klaren Akzenten, wobei er durchaus auch etwas Pathos ins Spiel brachte. Spannend und intensiv gelangen die Orchesterzwischenstücke im Übergang der vier Szenen. Steter Blickkontakt mit den SängerInnen sorgte für große Harmonie mit dem musikalischen Fluss aus dem Graben.

Die Götter

Tomasz Konieczny stellt in diesem „Ring“ den Wotan dar, nachdem er zunächst als Alberich in der Produktion hervor getreten war. Er verkörpert einen jungen Gott, durchaus dynamisch und unternehmungslustig agierend. Die göttliche Größe des Wotan wurde aber nicht offenbar. Stimmlich ist Konieczny in der Rolle weiterhin eher ein Leichtgewicht. Zu wenig bassbaritonales Material mit zu geringem Phrasierungspotenzial ist da zu hören, relativ wenig Tiefe und auch mangelnde stimmliche Resonanz. Die Höhen gelingen wirklich gut, wenngleich die Stimme recht guttural und immer wieder auch etwas nasal klingt. Jochen Schmeckenbecher, in einer Reihe von „Ring“-Inszenierungen als Alberich erfahren und nun mit seinem Rollendebut am Ring, ist ein eindringlicher und auch stimmlich ausdrucksstarker Nibelungenfürst. Er überzeugt durch gute Phrasierung, enorme Wortdeutlichkeit und auch Klangfülle. Elisabeth Kulman ist eine elegant dezent auftretende Fricka mit einem Edelmezzo für diese Rolle, den sie fein artikuliert und auch mimisch ausdrucksvoll unterlegt. Viel besser als Fricka zu Beginn dieser Produktion erscheint Janina Baechle nun als schicksalhaft wirkende und mit leuchtenden Mezzotönen ruhig orakelnde Erda. Auch optisch kommt sie der Mystik dieser Rolle mit ihrem blauen weiten Gewand entgegen. Norbert Ernst ist als Tenor ein besserer stimmlicher Kontrapunkt zu den dunklen Herrenstimmen als sein baritonaler Vorgänger in dieser Rolle am Ring. Die ganz große intellektuelle Schärfe des Feuergottes und Agenten Wotans vermag Ernst nicht zu vermitteln, auch wenn er die Partie engagiert und mit guter Höhe singt, die jedoch nicht immer ganz klangvoll erscheint. Herwig Pecoraro spielt und singt einen leidenden Mimen mit eindringlichen Tenortönen. Sorin Coliban als Fasolt und Ain Anger als Fafner sind wieder die bewährt guten Riesen, die mit ihren kräftigen, stets auf gesangliche Linie setzenden Bässen sowie – trotz hoher Koturne – gutes Spiel überzeugen. Daniel Boaz singt einen farbigen Donner und Sebastian Kohlhepp in seinem Rollendebut an der Wiener Staatsoper einen stimmlich edlen Froh. Caroline Wenborne wirkt hingegen mit den Höhen der Freia überfordert, da klang einiges schon etwas abgesungen. Die Rheintöchter, Simina Ivan als Woglinde, Ullrike Helzel als stimmlich beste Wellgunde und Alisa Kolosova als Flosshilde singen klangvoll und agieren – schuldlos – etwas zu manieristisch in der ohnehin szenisch fragwürdigen Rheinszene mit ihrem endlosen Gewedel, Gezerre und Aufblähen von Tüchern, die nur sehr begrenzt Wasserbewegungen assoziieren lassen…

Alberich 3. Szene

Womit wir bei der Regie und den Bühnenbildern wären. Bechtolfs Regie und die Bilder von Rolf Glittenberg zeigen einfach zu wenige Konturen und wirklich akzentuierte Aktion, um den ganzen Abend dramaturgisch wie optisch überzeugen zu können. Nachdem sie die ursprünglichen Kinderbettgestelle samt Püppchen aus dem 2. Aufzug der „Walküre“ entsorgt und gegen weiße längliche Felsquader ausgetauscht hatten, beherrschen diese auch die Götterszenen des „Rheingold“. Sie wirken wie Fremdkörper (à la „hingestellt und nicht abgeholt“) und ähneln einer Gruppe von Camembert-Stücken unter der Käseglocke. Praktischerweise kann man sich nun drauflegen, draufstellen oder dahinter verstecken. Wirklich überzeugen kann das nicht, ebenso wenig wie der einem beleuchteten Badezimmerschrank ohne Spiegel ähnelnde Bühnenhintergrund für die Walhall-Assoziation. Das alles ist jedoch sehr repertoiretheatergerecht… Die Kostüme von Marianne Glittenberg wirken hingegen durchaus geschmackvoll und rollengerecht.

Fotos: Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Klaus Billand