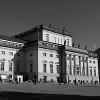

WIEN/Staatsoper: „Ring“-Zyklus 2 – „Das Rheingold“ – 20. Mai 2017

Musikalischer Höhenflug in schwacher Inszenierung

Der Schatz in Nibelheim, 3. Bild

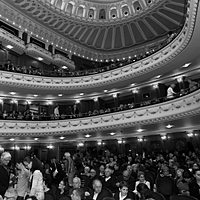

Trotz einiger Unkenrufe, dass der zweite „Ring“-Zyklus sich nicht so gut verkaufen ließe, war das Haus am Ring praktisch bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Wagner zieht halt immer. Aber wer an diesem Abend wieder besonders zog, war der gute „alte“ Kapellmeister par excellence, Peter Schneider, am Pult des Philharmonischen Staatsopernorchesters. Es ging schon gleich los mit einem besonders tief und mystisch klingenden Vorspiel, bei dessen Anfang er wieder ein wenig „schummelte“ – wie er zwei Tage zuvor in einem Interview mit Sieglinde Pfabigan im Rahmen einer Veranstaltung des Richard Wagner-Verbandes Wien verschmitzt zugab: Um dem Beginn des Vorspiels mehr Gewicht zu geben, bat er den dritten Oboisten, mit dem Kontrafagott zu beginnen. Und das klang wahrlich einige Male besser als das “Geschummele” von Gustav Kuhn in Erl mit der Orgel… Schneider eröffnete mit diesem eindrucksvollen Vorspiel einen musikalisch wieder äußerst spannenden Abend, auch wenn sein „Rheingold“ ganze 2 Stunden 45 Minuten dauerte (es geht bekanntlich auch schon um 2‘25“). Nicht einen Moment kam dabei Langeweile oder eine unerwünschte Dehnung auf. Stets war Schneiders Dirigat von beachtlichem analytischem Detail und großer Intensität gekennzeichnet, wobei seine Führung der Sänger besondere Erwähnung verdient. Wunderbar pastos erklangen im Übergang zum 2. Bild die Wagnertuben, die an diesem Abend zusammen mit ihren vier Kollegen an den Hörnern besonders brillierten und in den dramatischen Momenten auch gut mit der bei ihnen sitzenden Basstuba harmonierten. Musikalisch großartig erklang auch der Auftritt der beiden Riesen, denen Schneider zu ihrem verkoksten Aussehen das passende klangliche Gewicht verlieh. Wie ein Wahnsinnsritt in den Keller der Sklaverei geriet dem Maestro dann der Abgang nach Nibelheim – man hörte förmlich die verzweifelten Schreie der schuftenden Nibelungen. Umso bedauerlicher das darauf folgende, an optischer Harmlosigkeit aber auch wirklich keinen Wunsch offen lassende Bühnenbild mit der aurealen Modepuppenfabrikation Alberichs. Die Kiste passt wohl genau in den Lastwagen zum Arsenal ins Depot. Aber zur Inszenierung später mehr. Immer wieder faszinierte die Ruhe Peter Schneiders am Pult, und man hatte den Eindruck, die Philharmoniker folgen seinen Wünschen wie im Traum. So ein musikalisch aufwühlendes und gleichzeitig erzählerisch akzentuiertes „Rheingold“ dürfte man am Ring wohl länger nicht mehr hören. Einen fulminanten Schlusspunkt setzte Schneider schließlich mit den 12 von hohlem Pathos strotzenden Schlussakkorden des Aufstiegs der Götter nach Walhall – ihrem Etappensieg, wie Stefan Mickisch es einmal formulierte.

Weitgehend auf Augenhöhe mit dem Geschehen aus dem Graben war auch die Sängerriege. Allen voran Mihoko Fujimura als Fricka, Jochen Schmeckenbecher als Alberich, Okka von der Damerau als Erda, Norbert Ernst als Loge und Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Luxusbesetzung für den „kleinen“ „Rheingold“-Mime, der neben seinem klangvollen und mit starkem Aplomb gesungenen Tenor auch enorme schauspielerische Intensität in die Rolle einbrachte. Es ist nahezu unglaublich, über welch lange Zeit Mihoko Fujimura nun diese eindrucksvolle stimmliche und auch darstellerische Qualität ihrer Fricka bewahrt hat. Ihr Mezzo klingt kräftig und prägnant mit einem schönen und gerade für die Göttergattin eindringlichen Timbre – eine der wohl besten Frickas unserer Tage. Jochen Schmeckenbecher gab einen nahezu perfekten Alberich, stimmlich mit seinem ausdrucksstarken Bassbariton wie auch darstellerisch mit den beiden Flüchen als absoluten Höhepunkten seines Vortrags. Okka von der Damerau, dem Verfasser schon als exzellente Flosshilde aus München und 1. Norn in Bayreuth bekannt, verfügt über einen runden, in allen Lagen perfekt ansprechenden, dunkel gefärbten Mezzosopran – ein Glücksfall, wenn man sie erleben darf. Und Norbert Ernst hat sich den Loge mittlerweile so angeeignet, als hätte er bei Wagner nie etwas anderes gesungen. Er macht ferner auch einmal mehr deutlich, dass der Loge von einem Tenor gesungen gehört… Eine besondere und äußerst erfreuliche Überraschung bot das Rollendebüt an der Wiener Staatsoper von Jongmin Park als Fasolt. Nicht nur konnte er mit seinem warmen und ausdrucksvollen Bass beeindrucken. Er gestaltete die Rolle auch emotional sehr intensiv. Man merkte ihm seine emotionale Beziehung zu Freia in jedem Moment an. Sorin Coliban sang seinen bewährt guten Fafner und hätte am Ende ruhig ein wenig überzeugender zuschlagen können – so wurde das Ableben Fasolts fast zur Kuschelpartie. Markus Eiche sang einen klangvollen Donner. Schade, dass sein Schlag nicht synchron mit dem aus der Regie ging – immerhin war dieser aber gestimmt. Die strassbesetzte Mode-Schatulle seines OBI-Hämmerchens und das ständige Schwingen desselben trugen wenig zu seiner Glaubwürdigkeit als Figur bei. Aber daran hat er keine Schuld. Jörg Schneider debütierte als Froh und ließ einen klangvollen Tenor hören, der durchaus Potenzial zu mehr hat. Das alberne Getue mit der Wasserkugel ist ja nicht ihm anzulasten. Vielleicht könnte er noch etwas abnehmen… Caroline Wenborne gab eine verlässlich hysterische Freia, und die Staatsoper darf sich glücklich schätzen, ein so erstklassiges und homogen singendes wie agierendes Rheintöchter-Terzett zu haben, wie es an diesem Abend Hila Fahima mit ihrem Rollendebüt als Woglinde an der Wiener Staatsoper, Stephanie Houtzeel als Wellgunde und Zoryana Kushpler als Flosshilde boten.

Mime. 4. Bild

Tja, bleibt am Schluss Thomas Johannes Mayer, der für den absagenden Bryn Terfel mit seinem Rollendebüt als Wotan an der Wiener Staatsoper einsprang. Der Verfasser hatte den Sänger schon recht gut als Wotan im Pierre Audi-„Ring“ in Amsterdam gehört und war nun doch überrascht, wie wenig durchschlagskräftig sein Wotan an diesen Abend klang. Zwar sind Gesangskultur und Vokaldeutlichkeit viel besser bestellt als bei Thomas Konietzny, der im 1. „Ring“-Zyklus sang. Aber die Stimme klang an diesem Abend zumindest fahl und etwas farblos. Hoffen wir auf die „Walküre“. Als er Fricka erzählt, dass er sein eigenes Auge daran gesetzt hat, um sie zu gewinnen, deutet Mayer irrtümlich auf sein von der Weltesche ausgestochenes rechtes Auge. Eigentlich sollte er wissen, dass es das intakte Auge war, welches damals auf dem Spiel stand…

Ach ja, und da war ja noch so etwas wie eine Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf und Rolf Glittenberg (Bühnenbild). An den Kostümen von Marianne Glittenberg ist bis auf die der Rheintöchter nichts auszusetzen. Sie sind elegant und modisch geschnitten, verleihen somit der misslungenen Inszenierung etwas an Gewicht. Es geht schon mit der Rheintöchter-Szene los: Das pausenlose Aufpumpen ihrer „Sockel“ wie Blasebälge legt alles andere als fließendes Rheinwasser nahe. Das ewige und mit der Zeit immer alberner wirkende Gefächele mit ihren weit geschnittenen Kleidern gipfelt schließlich mit einer Assoziation an die abends am sog. „Teutonengrill“ von Rimini zusammengefalteten Sonnenschirme… Auch das ungelenke Herausstrampeln Alberichs aus seinem „Verstecktuch“ sowie sein Herunterzerren des Tuches vom Gold wie von einem größeren Geschenk – etwa eines Fahrrads – unter dem Weihnachtsbaum könnte kaum stümperhafter vonstatten gehen. Mein Gott, das Gold hätte doch schon nackt im Dunkel da liegen und beim entsprechenden Gesang der Rheintöchter gold aufleuchten können – übrigens wie in der ebenfalls misslungenen Inszenierung davor. Wie einfach wäre das doch zu bewerkstelligen, und wie eindrucksvoll könnte das wirken, mit dem entsprechenden Goldglanz im Wellengewoge! Was haben im Übrigen solche Tücher am Grunde des Rheines zu suchen? Sie würde ohnehin sofort weggeschwemmt. Die Badekappen und der ganze Outfit der Rheintöchter lassen den Zuseher staunen, warum da Erotik im Spiel sein soll – und deshalb erscheint Alberichs Begierde weitgehend grundlos. War hier wohl politische Korrektheit im Spiel?! Was hat man da schon anderes gesehen, sogar im konservativen New York, in Monte Carlo, Kiel, Lübeck und immer wieder auch in der sog. Provinz! Im zweiten Bild sehen wir dann statt eines wohl gewollten Wolkenheims ein „Brie“- oder „Camembertheim“, ganz wie man diese französischen Käsespezialitäten schneidet. Das wirkt ja so seelenlos und banal! Die Brocken liegen herum “wie hingelegt und nicht abgeholt”. Immerhin eignen sich die „Käsestücke“ bestens zum darauf Schlafen, zum Draufsteigen, auch um wichtiger zu erscheinen, zum Drauf setzen, und zum Ablegen. Im Hintergrund glimmert ein heller Paravent, der die Ästhetik der Beleuchtungsleiste eines Badezimmerschrankes hat. Walhall ist als Stahlgerüst – offenbar Monate vor der Fertigstellung, oder gar Jahre, wie der Berliner Flughafen, nur sehr schwach erkennbar. Warum Loge am Ende dahinter mit aufsteigt, bleibt unklar – es macht zumindest keinen Sinn! Er sollte sich ja davon machen – „wer weiß, was ich tu‘!“ Klar wird auch nicht, warum Loge in Nibelheim zwei goldene Kinderköpfe mitgehen lässt und sie Wotan bei dessen finaler Begrüßung Walhalls vor die Nase hält. Mit diesen zwei Köpfen hätte die von Fafner beanstandete Klinze mehrfach ausgestopft werden können, und Wotan hätte seinen Ring behalten. Und man hätte die restlichen drei Karten des Wiener „Ring“-Abos zurück geben können. Am heutigen Abend reagierte Wotan zumindest nicht in dieser Weise – was sollte es also dann??!

Die Riesen mit Loge, 4. Bild

Im Fazit kann man diese „Rheingold“-Produktion nur als banale, überaus vereinfachte Inszenierung bezeichnen, deren einziges Ziel es ist, Repertoiretauglichkeit zu sichern. Das kann man auch mit einem etwas anspruchsvolleren Regiekonzept erreichen, wie es viele kleinere Häuser demonstrieren und der neue „Ring“ von Stefan Herheim in Berlin an der DOB sicher zeigen wird. Das ist auch ein A-Haus mit überaus publikumswirksamer Bedeutung. Die Herren Bechtolf und Glittenberg hätten dem Wiener Publikum inklusive den immer wieder beschworenen Touristen durchaus mehr zutrauen können, wie man das in Berlin und anderen Großstädten macht. Vielleicht kann man ja so schnell, wie man hier den „Parsifal” gewechselt hat, in der neuen Direktion gleich einen neuen „Ring“ mit einem höheren Publikumsanforderungspotenzial angehen. Schön wär´s!

Fotos: Michael Pöhn/Wiener Staatsoper

Klaus Billand